DIYで天井裏に断熱材を敷き詰めたところ、この夏はこれまでの2階の暑さが大幅に緩和。DIYでその効果を実感した数少ない例の一つです。

屋根裏は貯熱タンク

毎年夏場になると階段の踊り場付近から上はまさに熱塊に頭を突っ込むような状況でした。

この暑さの大部分は屋根で熱せられた空気が屋根裏に溜まり、そして天井を経て2階に、更に1階にまで降りてこようとする熱の塊で、階段の踊り場付近から上はまさに蒸し風呂状態。

しかし施工後の夏はちょっと違いました。それは天井裏に断熱材を敷いた結果なのです。

天井と屋根の下(野地板)の間にある空間は屋根の裏側なので屋根裏、あるいは天井の裏側なので天井裏、または小屋(建物)の見えない部分なので小屋裏などと言われ、いずれも同じものを指しています。

屋根のタイプによってはDIYは困難

屋根裏にアクセスしやすいですか

天井を剥がして下から断熱材を施工していく方法もありますが、DIYでやるにはかなり大掛かりな作業となってしまいます。

我が家の屋根は最初から太陽光発電パネルを載せるつもりで面積を確保しやすい切妻型にしていたため、他の寄棟屋根などに比べて屋根裏空間が広いので、作業は比較的容易でした。

また屋根裏収納庫も設けており、出入りのための折り畳み収納式階段も設置していたので、天井裏へのアクセスも容易、かつ日常的な空間だったのです。

屋根の形やアクセス可否の状況によっては業者に依頼したほうがいいかもしれません。

また屋根裏は建物全体の熱が集まるので、どんなタイプの屋根でも夏場の作業は避けるべきです。熱中症間違いなし。

天井裏の工事は大変だけど、DIYでやることに決めたら後は進むだけ。

でもその前にちょっと…。

1. 断熱材を敷く前に…気流止めを行う

肝心要は気流止め

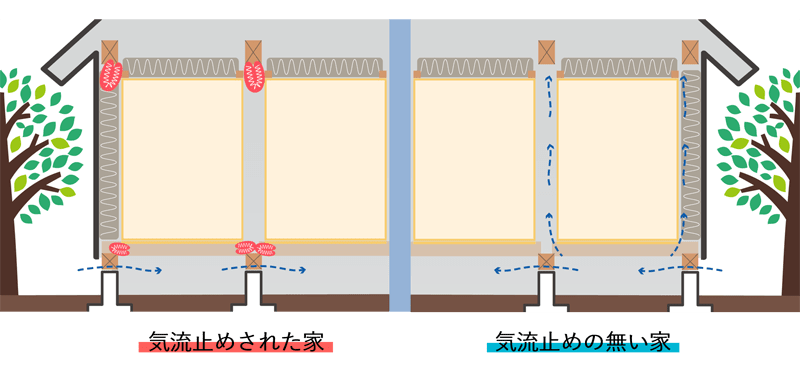

最近は少ないようですが、床に根太工法を採用している場合は壁と床の根太取り合い部分に大きな隙間が生じます(根太レス工法は除きます)。

これが壁との接合部で壁体内への空気の通り道となり、床下の湿った空気が入り込んで壁体内に結露を生じさせる元になってしまいます。

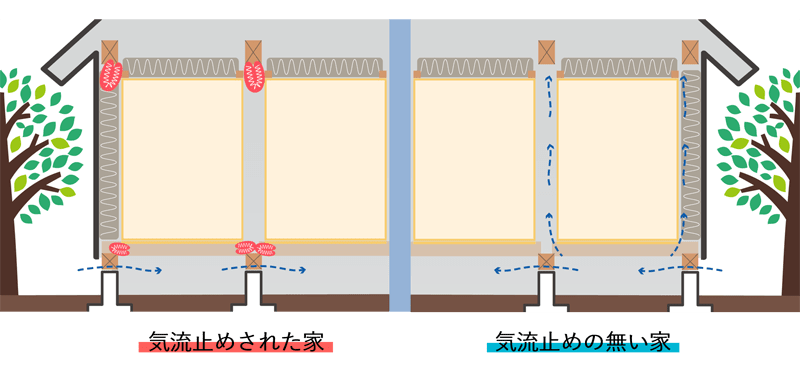

この壁体内の空気が移動しないように上下端にある隙間を板やグラスウールなどで塞ぐのが気流止めと言われるものです。

気流止めがある家と無い家の構造上の比較

この気流止めが簡単に施工できる部材が市販されています。その一つがグラスロン間仕切りエースというものです。

この間仕切りエースはポリエチレンフィルムに包まれていますが、結露防止のため片側だけが孔があいていて、透湿性を確保しているものです。

下図はこの間仕切りエースの実物写真です。

ピンク側の面が「孔あきポリエチレンフィルム」、反対側が「孔なしポリエチレンフィルム」です。

この孔が空いている側が内側になるように二つ折りにして「小屋裏」と「床下」の両方に施し、その間の隙間の気流を止めるものです。

この間仕切りエースを使った気流止めの概略図を下に示します。

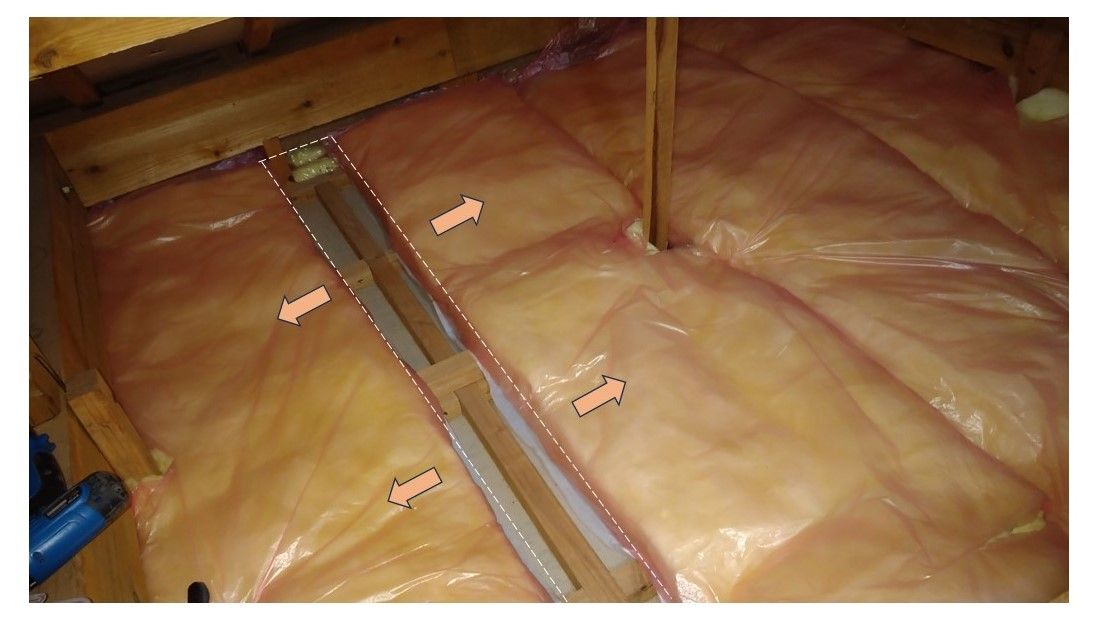

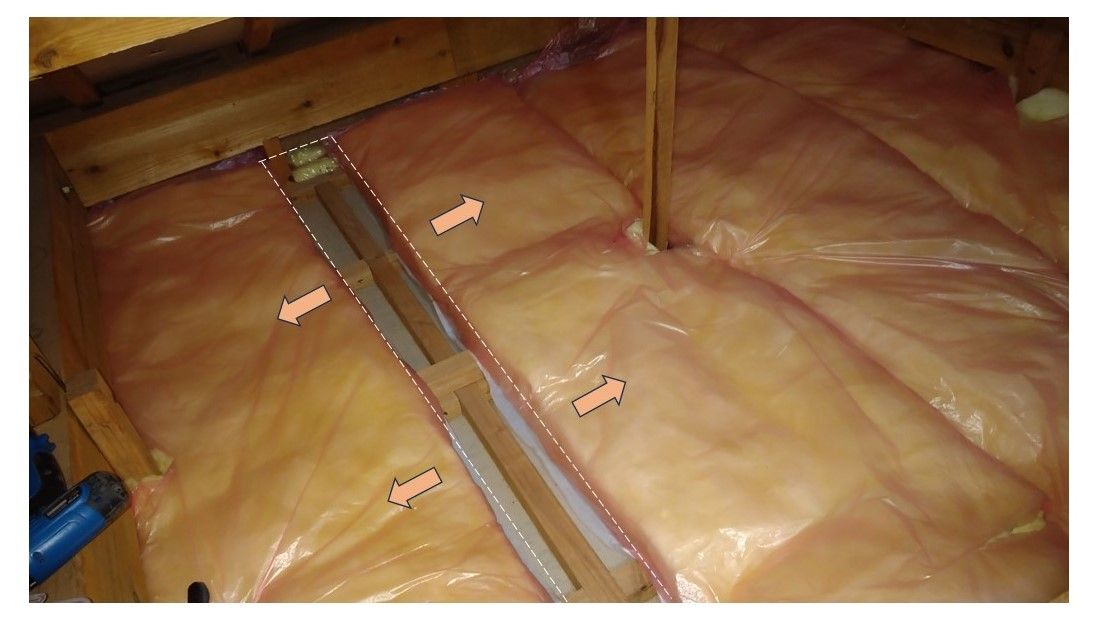

天井裏に気流止めを行う

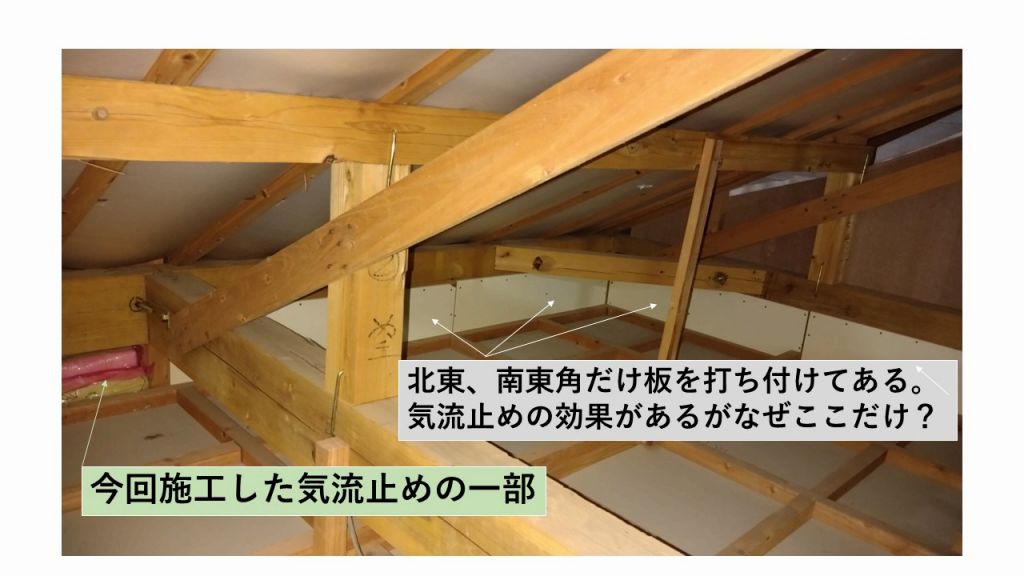

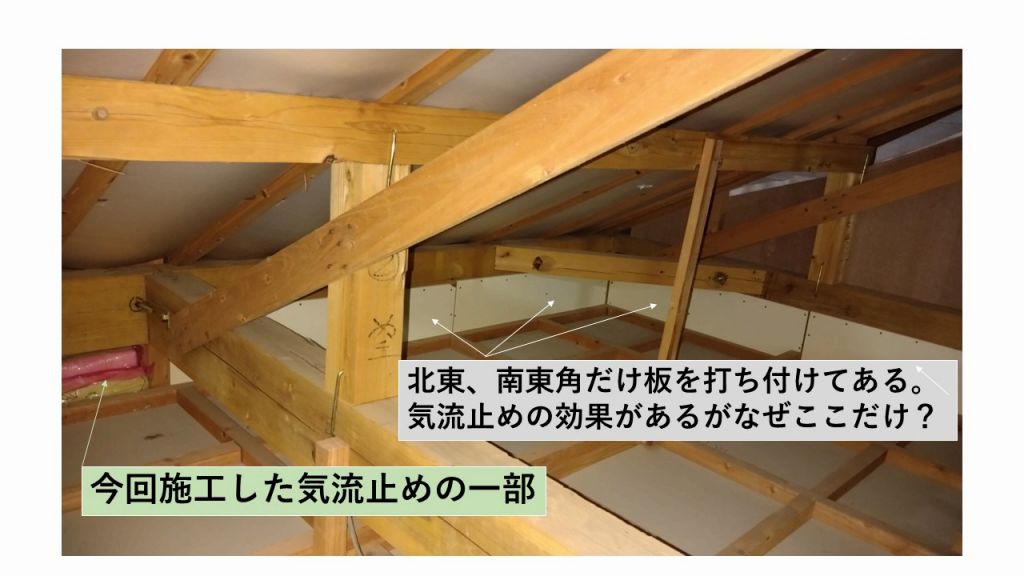

下図は2階天井裏の写真です。ここに断熱材を敷き詰めていくのですが、壁の部分に隙間があります。

左側のピンクに見える物が気流止め用の間仕切りエースです。

この間仕切りエースのピンク色(孔あきフィルム面)側が内側になるように折り、外壁や間仕切り壁の上部全てに施工していきます。

右側の白い板は北東と南東の角にだけ施工されていました。結果的に気流止めの効果があるのですが、なぜここだけなのか分かりません。

床下部分の気流止め

今回は天井裏の話ですが、余裕があれば次のように床下部分の気流止めも検討してみましょう。

木造在来工法の根太工法では壁と床の根太取り合い部分に大きな隙間が生じています。

この隙間から床下の湿気のある空気が侵入し壁体内を上昇するので、この空気の流入を食い止めるために断熱材で隙間を埋めるのです。

DIYで床下断熱を施工した際にも同様に気流止めをしていますので、参考になさってください。

20年以上も前だと、「気流止め」を知らない大工さんは多かったんだ

九州でも壁に断熱材を入れるのが流行ったのだが、「気流止め」をしないために結露被害がひどかったんだ

空気が動いてもいいのは室内空間だけ

本来は壁体の上下端には気流止めをし、その間には断熱材を敷き詰めるのですが、後から断熱材を入れるには壁を剥がさないといけないのでDIYでは無理であり、気流止めまでが限界でした。

また、1階の天井部分と2階の床下の間はDIYでの工事が難しいので省略しました。上下端のいずれか一方を塞ぐだけでも空気の流動を抑える効果はあります。

「空気がゆっくりと流れている」と聞くと、なんとなく淀んだ空気が抜けていって換気が良くなるような気になるかもしれません。

しかしそれは室内空間の場合であり、「壁体内」の場合はちょっと異なります。

無視できないコンセントの気密対策

気流止めに関連して重要な対策があります。それは壁コンセントからの漏れです。

【広告】

さあ、これから「天井裏に断熱材を敷き詰める」作業に入るよ。

2. 天井裏に断熱材を敷き詰める

マットエースを端から丁寧に敷き詰める

壁体内の空気の移動を止めるための気流止めが完了したら、いよいよ天井裏に断熱材を敷いていきます。

作業方法としては防湿フィルムを敷き、その上に断熱材を隙間なく敷き込んでいくのですが、DIY用(業者さんも使います)に良い製品が出ています。

マットエースといって片面が防湿フィルムになっている袋に断熱材を収めたものです。

気流止めでご紹介した「間仕切りエース」のサイズを天井裏用に大きくしたようなものです。

防湿フィルムの面を室内側(天井であれば下側)にして敷いていきます。

サイズが430mmX2740mmの長方形なので、天井の面積からある程度の必要枚数を計算することができます。

このマットエースを天井裏の端から隙間なく敷き詰めていきます。

天井を吊っている部材の箇所はマットエースに切り込みを入れて交します。

間取りによって縦方向に敷いたり横方向に敷いたりと調整が必要ですが、最終的にはカットする箇所も当然出てきます。

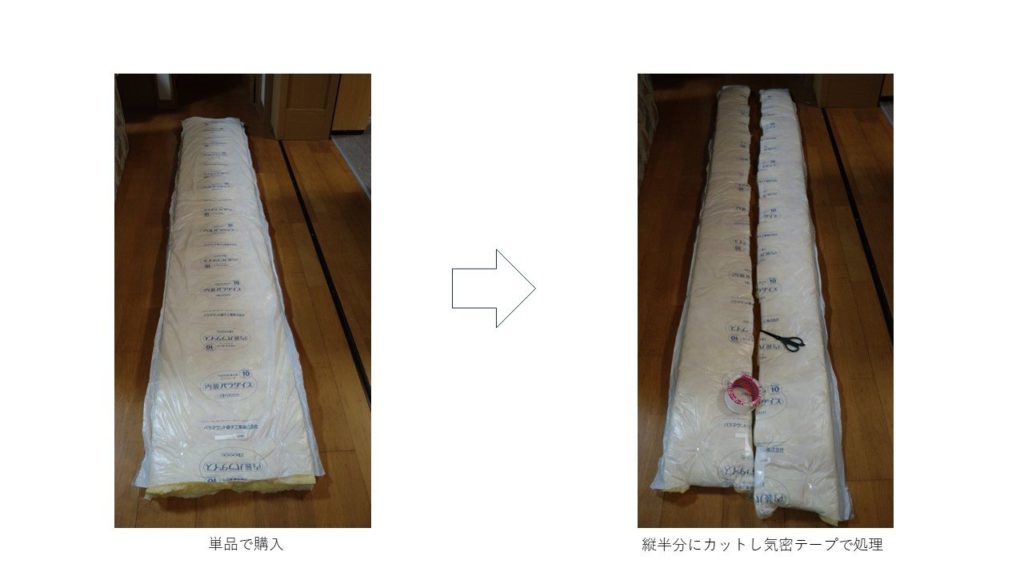

カットした箇所は袋の切り口を気密テープで閉じておきます。

【広告】まとまった数量だったのと、自宅まで運んでくれるので通販を利用しました。近所のホームセンターで軽トラックの貸し出しサービスなどを利用する方法もありますね。

マジックハンドが大活躍

軒先に近いほど高さが狭くなりますが、このような手が届かない範囲などにこのマットを配置したり位置をずらしたり整えたりするのに、百均で買ったマジックハンドが重宝しました。

まさに2倍の長さになった自分の腕で自在にマットを扱っているような感じでした。これはぜひおすすめです。

またマットを敷くと梁などが見えなくなるので、うっかり天井を踏み抜くことのないよう注意します。

【広告】百均でも手に入ります。天井裏は足場が悪いので移動するのも要注意です。そんな時に道具を引き寄せたり、狭くて体が入らない箇所で大活躍しました。

できるだけ隙間は埋める

丁寧に敷き詰めていくと結構隙間ができるものです。

マットエースを重ねていく方法もありますが、その場合は防湿フィルムを剥がす(ダブらないように)必要があるので、隙間を直接埋める方法にしました。

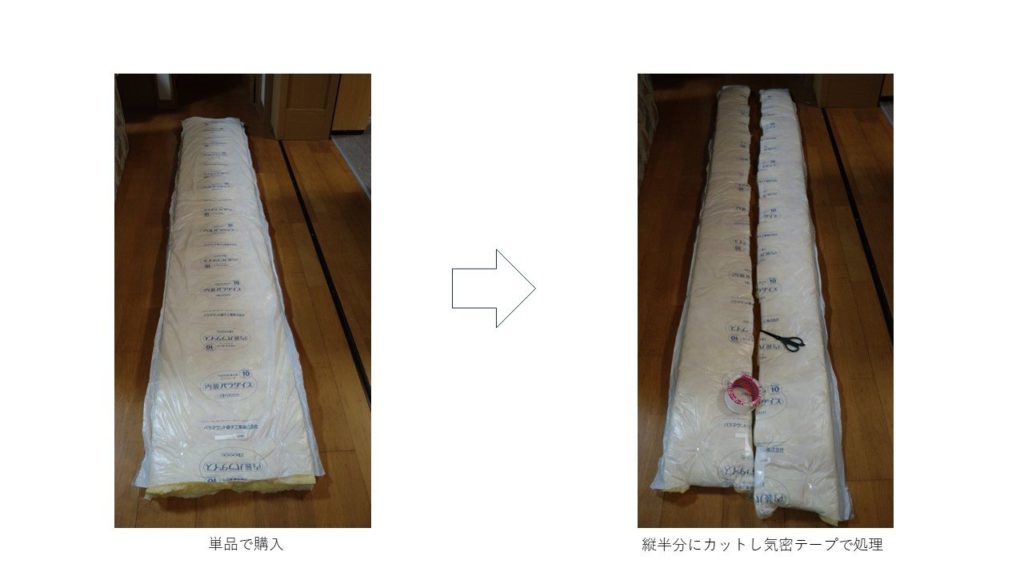

同じ製品ではありませんが、街のホームセンターで袋入りグラスウールをバラで買い、それを横半分にカットして気密テープで留め隙間に入れました。

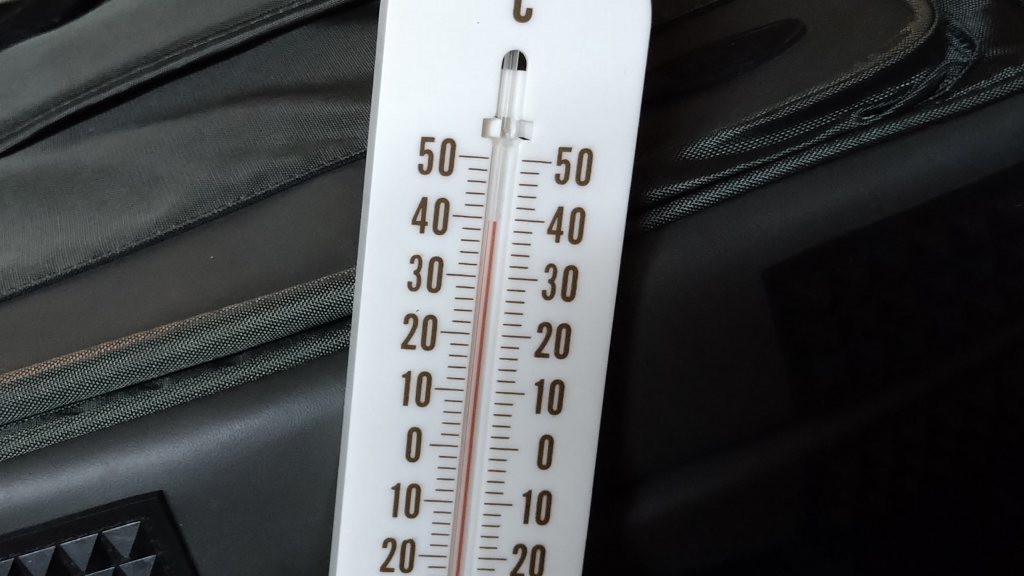

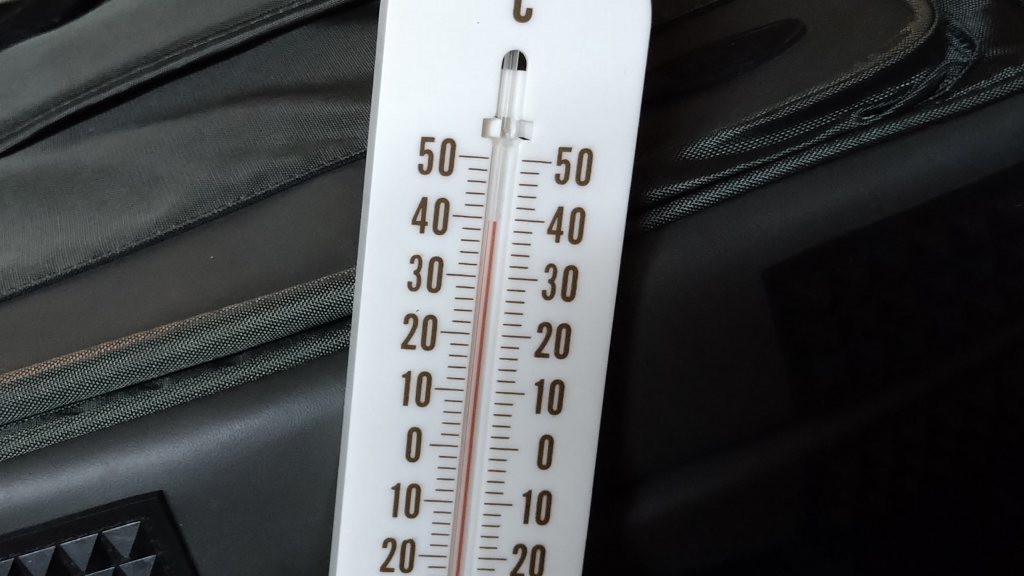

検証としては正確ではないが、設置後の温度(気温)で比較してみた

屋根のすぐ下(野地板)の温度、屋根裏収納庫内の室温

天井の上部なので施工後も変わりません。むしろ熱の逃げ場がないので収納庫内はより上昇した感じです。

2階の室温

天井裏(収納庫内)の温度が40℃の時でも2階は約10℃ほど低い値です。

昨年夏のデータは無いのですが、当時は天井裏の熱気がそのまま2階に降りていたので、35℃くらいはあったと思います。

そして問題は、いくら冷房をかけても天井裏からどんどん熱気が降りてくるので、適温になるまで相当の時間がかかっていたことです。

施工後の感想:久しぶりに成果と効果を実感したDIYだった

施工後は夏場の午後に2階に上がるのが全く苦痛ではなくなりました。エアコンもほとんど使わなくなったのには驚きでした。

すでに書いたように我が家の屋根は切妻タイプで高さがあり、また屋根裏収納庫用に折りたたみ式はしご後も設置していたので、屋根裏へのアクセスが容易であったことは確かです。

ただ、屋根裏の温度が以前よりも暑く感じるようになったのが気になるところで、今までは2階に漏れていた熱の逃げ場がなくなったからかもしれません。

ガラリは付いているのですがあまり機能していないのでしょう。

DIYで屋根裏にダクト式の換気扇を取り付けました。

(おわり)

- 広 告 -

1台持っていると便利、体温も簡単に測れます。